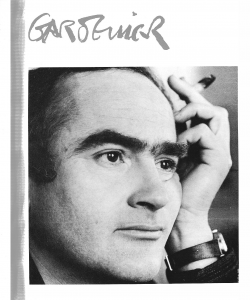

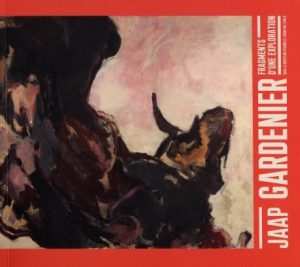

C’est à Delft en 1930, que nait Jaap Gardenier. Au cours de ses études d’histoire de l’art à l’université d’Amsterdam, il découvre sa passion pour la peinture et le dessin. Il quitte définitivement les Pays Bas en 1962 pour s’installer dans une ferme abandonnée du pays de Banon. Il décède à Manosque en mai 2009.

Jaap Gardenier - Peintre

Textes et interviews

Jaap Gardenier, 1978

» Entre 1950 et 1960, l’art non-figuratif devient une institution officielle; plus de salut hors d’elle. Pourtant, depuis, des tendances naissent qui montrent de nouveau des références aux formes de la réalité. Un réalisme – divisé en toutes sortes d’ismes – se développe :

l’hyperréalisme, le nouveau réalisme, l’art pop… A quelle réalité se réfère cet art ? D’abord, il ne le fait qu’ironiquement, ou dans un but de dénonciation. A vrai dire, toutes ces formes d’un nouveau réalisme n’ont rien en commun avec le dialogue qui s’installe entre le peintre et la réalité…

L’homme, pour qu’il vive pleinement, a besoin de la présence des formes qui lui révèlent le mystère de la réalité. Il lui faut un environnement de formes, d’êtres, de choses qu’il n’a pas faits lui-même et qu’il ne sait pas faire lui-même…

Si je continue à contempler la nature jusque dans ses formes les plus étonnantes, c’est justement parce que je suis convaincu que cette confrontation avec le monde visible, représente pour un peintre le seul moyen d’échapper à la sécheresse, à la répétition, à l’académisme stérile et au maniérisme.

Je n’ai pas honte d’avouer que l’art des siècles passés me passionne ; j’y retrouve l’expression du même émerveillement devant la création que je ressens moi-même.

Tout ce qui est dégoût manifeste de cette création, ironie devant la vie ou indifférence ne me concerne pas ; et si certains s’imaginent un monde dont la surface serait changée grâce à une beauté sortie des ordinateurs, je m’y refuse.

Et je partage la conviction de Bazaine, que la peinture m’offre la seule chance de respirer dans un monde devenu irrespirable. «

Extrait du Catalogue, 2019

Gardenier est un peintre autodidacte. Il n’a fréquenté aucune école de Beaux Arts, n’est allé dans aucune académie de peinture.

Il étudie l’histoire de l’art et s’apprête à passer son doctorat lorsqu’il est littéralement appelé par la peinture.

« Quand j’ai vu que j’étais capable de ça, peindre, dessiner, cela a été comme une deuxième naissance ! »

Il ne deviendra pas conservateur de musée, désormais la peinture est sa raison de vivre.

Charles Wentinck, historien d’art, 1975

L’art de Gardenier est un art fermé, un art secret.

A celui qui veut pénétrer dans son monde, l’artiste demande l’effort.

Il refuse un art qui se révèle – ou s’épuise – au premier regard.

Il refuse la peinture dite moderne : tâche de couleur pour animer l’environnement, l’art d’ameublement.

S’il se fait remarquer, c’est par son refus de l’art de consommation, du papier peint.

S’il plait aux initiés, c’est par son refus de plaire.

Il travaille loin du cirque où chacun invente son numéro pour attirer l’attention.

Il a choisi la Haute Provence pour y vivre dans la solitude.

C’est la contemplation lente et profonde du monde qui l’entoure qui lui permet de communiquer avec ce qu’on appelle la vie.

Un paysage qui n’a pas changé depuis l’antiquité

et dont il révèle les entrailles plutôt que d’en étaler les charmes.

Une bête comme le crapaud, survivant des premières heures de la vie sur terre.

La messe nocturne d’hommes en blanc qui sacrifient l’animal :

jeu de sang et d’ombre qui – lui aussi – rappelle les origines lointaines de l’homme.

Chercher la réalité pour arriver à un style ; non le style pour tomber dans une manière.

Chercher ce réel sans tomber dans le piège du réalisme.

Le tableau comme document d’une rencontre avec le réel ; sans souci de sa beauté, de son harmonie.

Un ordre qui n’existe que dans un désordre apparent.

Une réalité qui se cache derrière un abstrait apparent.

Un tableau qui n’offre que de la peinture.

Cette originalité là – la seule vraie – ne s’invente pas.

Elle n’est pas une façon de faire mais une façon d’être.

Quelles sont les raisons qui vous ont amené à venir vivre en France ?

JG : J’avais commencé à peindre depuis trois années environ lorsque j’ai rencontré un peintre anglais, Peter de Francia, qui avait une exposition à Amsterdam et m’offrait d’aller travailler dans son atelier à Lacoste. Peu après, avec ma première petite voiture, je suis parti d’Amsterdam vers Lacoste où l’été il fait extrêmement chaud. Si bien que je partais de plus en plus haut vers les Basses-Alpes et un jour, je suis arrivé à Banon ; derrière Banon, j’ai vu les collines dénudées et ce paysage m’a complètement emporté !

J’ai vu cette ruine dans laquelle j’habite maintenant et sans me poser d’autre question, « est-ce que tu connais des gens ici, comment vas-tu vivre ici ? », je me suis dit : « je veux vivre dans cette ruine », et je m’y suis installé après quelques difficultés avec les paysans !

J’ai retapé cette ruine où il n’y avait ni eau, ni électricité et qui était inhabitée depuis la Première Guerre mondiale.

J’ai été totalement séduit, surtout par ce coin ici et en général par les Alpes de Haute-Provence, les Basses-Alpes comme on disait dans le temps ! Je trouve ce pays très fascinant, on bouge de 10km et le paysage change complètement, c’est très varié et ce paysage a été une grande source d’inspiration pour mon travail.

Les paysages de Haute-Provence

Vers la Montagne de Lure ...

» … derrière Banon, j’ai vu les collines dénudées et ce paysage m’a complètement emporté ! «

Comment travaillez-vous en général ?

JG : Dans mon œuvre, j’ai plusieurs sujets que je reprends chaque fois, au fond pour approfondir l’expression de ma peinture, de mon langage dans la peinture. Le paysage en fait partie.

Et de temps en temps, j’ai le désir de faire une peinture très statique et c’est surtout la nature morte qui me permet de faire une recherche dans cette direction là.

Quand on regarde les choses en passant, en vitesse, en pensant à autre chose, on ne voit pas grand-chose finalement. On ne voit peut-être que l’éphémère.

Mais si on prend vraiment le temps de se concentrer avec intensité sur n’importe quoi, on découvre un monde d’une richesse inouïe, que ce soit une plante, un crapaud, ou un tas de ferraille dans un coin du port, c’est vraiment magnifique !

S'attarder sur les choses ...

Natures mortes

Et de temps en temps, j’ai le désir de faire une peinture très statique et c’est surtout la nature morte qui me permet de faire une recherche dans cette direction là.

Peut-on qualifier vos toiles de peinture réaliste ?

JG : Pour moi, qu’est-ce qu’une toile réaliste ?

C’est qu’elle traduit en peinture l’émotion que j’ai ressentie devant une réalité. C’est la transcription de cette réalité là qui a été à un moment très fort et que j’ai voulu traduire sur la toile.

Réalisme et abstraction

Arbre bleu et champ jaune

C’est la transcription de cette réalité là qui a été à un moment très fort et que j’ai voulu traduire sur la toile.

Vous avez également abordé le thème de l’homme dans le contexte de la ville ?

JG : Oui, quand j’ai séjourné à Paris. Récemment j’ai repris ce thème à New York où l’image de la ville et de ses gratte-ciels m’a laissé assez froid. Ce qui m’a surtout fasciné dans cette ville, ce sont les promenades que j’ai faites à Harlem.

J’aime beaucoup les noirs et la culture qu’ils représentent. Leur monde est très coloré, leur façon de s’habiller, leurs fêtes. Il y a beaucoup de couleurs.

On ne pouvait pas faire des dessins parce que c’était trop compliqué. J’étais accepté, mais quand même de justesse. Alors j’ai pris des photos et c’est au retour que j’ai fait la peinture. On ne peut pas prendre des photos comme ça à Harlem, c’est impossible !

J’avais un petit appareil autofocus et je me promenais en le tenant dans ma main et lorsque je voyais quelque chose qui m’intéressait au niveau des formes et du contenu, je déclenchais sans viser.

D’autre part, l’architecture de Harlem est très particulière et apporte aussi beaucoup, côté couleurs..

L'homme dans la ville

New York City

» … d’autre part, l’architecture de Harlem est très particulière et apporte aussi beaucoup, côté couleurs. »

De retour, comment avez-vous travaillé ?

JG : Tout ce que j’ai vu à New York, il fallait que cela sorte de moi sur la toile.

Je n’utilise pas les photos directement pour dire de cette photo je vais faire une toile. Non, pas du tout. Ce sont des images que je regarde en série, et cela me remet le moteur en marche.

En revenant de New York, j’étais très attiré par une sorte de vert. Pour moi il y a un côté de New York qui reste attaché à ça. C’est très curieux !

New York City (1)

Attirance pour le vert ...

» En revenant de New York, j’étais très attiré par une sorte de vert. Pour moi il y a un côté de New York qui reste attaché à ça. C’est très curieux ! «

Dans cette toile, le noir est vraiment très présent.

JG : Oui parce que cette toile m’a été inspirée par le métro de New York.

C’est extraordinaire le métro de New York ! Souvent je le prenais uniquement pour faire le voyage, pour voir les gens assis dans et autour du métro. Dans le métro, il y a une expressivité des visages, extraordinaire. Et puis les gens n’y sont pas apathiques comme ailleurs, ils sont beaucoup plus alertes, c’est assez incroyable ! Il s’y passe vraiment des choses !

New York City (2)

Noir Underground ...

» … cette toile m’a été inspirée par le métro de New York. C’est

extraordinaire le métro de New York ! «